|

|

| (16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |

| Zeile 1: |

Zeile 1: |

| | === '''Unser Team''' === |

| | [[Datei:Teamfoto 25-26.jpg|ohne|mini|Schulsoziarbeit 2025]] |

| | {| class="wikitable" |

| | |'''Simon Fiedler ''(oben, links):''''' |

|

| |

|

| {| class="wikitable" style="margin:auto"

| | Telefon: 02832/9336-25 |

| | Verantwortlich:|| POG, ECK | | |

| | Mobil: 0174 1659501 |

| | |

| | Mail: fiedler@ge-kv.de |

| | |'''Lara Christian ''(oben, mittig):''''' |

| | |

| | Telefon: 02832/9336-25 |

| | |

| | Mobil: 0173 6575229 |

| | |

| | Mail: christian@ge-kv.de |

| | |- |

| | |'''Cornelius Oschlies ''(oben, rechts):''''' |

| | |

| | Telefon: 02832/9336-34 |

| | |

| | Mobil: 0162 7833932 |

| | |

| | Mail: cornelius.oschlies@ge-kv.de |

| | |'''Anna Milena Eckert ''(unten, links):''''' |

| | |

| | Telefon: 02832/9336-24 |

| | |

| | Mobil: 0172 6261956 |

| | |

| | Mail: eckert@ge-kv.de |

| |- | | |- |

| | Letztmalig bearbeitet am:|| 02.10.2025 | | |'''Katharina Zellmann ''(unten, mittig):''''' |

| | |

| | Telefon: 02832/9336-34 |

| | |

| | Mobil: 01523 7202251 |

| | |

| | Mail: zellmann@ge-kv.de |

| | |'''Janina Poguntke ''(unten, rechts):''''' |

| | |

| | Telefon: 02832/9336-24 |

| | |

| | Mobil: 01520 7752626 |

| | |

| | Mail: poguntke@ge-kv.de |

| |} | | |} |

|

| |

|

| |

|

| === '''Was ist Schulsozialarbeit?''' === | | === '''Was ist Schulsozialarbeit?''' === |

| Zeile 17: |

Zeile 58: |

|

| |

|

|

| |

|

| ==== '''Unser Konzept''' ====

| | === '''Unser Konzept''' === |

| Hier finden Sie das Konzept der Schulsozialarbeit (Stand 05/2025) | | Hier finden Sie das Konzept der Schulsozialarbeit (Stand 05/2025). |

|

| |

|

| [[Datei:Konzept der Schulsozialarbeit am Schulzentrum Kevelaer (Stand Mai 2025).pdf|ohne|mini]] | | [[Datei:Konzept der Schulsozialarbeit am Schulzentrum Kevelaer (Stand Mai 2025).pdf|ohne|mini]] |

| | [[Datei:QR Konzept.png|ohne|mini]] |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

| ==== '''Unsere Arbeit''' ====

| | === '''Unsere Arbeit''' === |

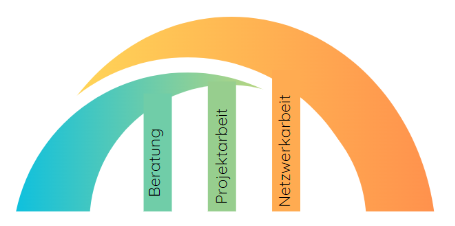

| Die 3 Säulen unserer Arbeit: | | Die 3 Säulen unserer Arbeit: |

| [[Datei:Säulen der Arbeit.png|ohne|gerahmt]] | | [[Datei:Säulen der Arbeit.png|ohne|gerahmt]] |

| Zeile 38: |

Zeile 80: |

| * Schulverweigerung / -angst | | * Schulverweigerung / -angst |

| * Probleme in der Familie | | * Probleme in der Familie |

| * Sorgen und Ängsten aller Art | | * Sorgen und Ängste aller Art |

| * Streit mit Mitschüler*innen | | * Streit mit Mitschüler*innen |

| * Mobbing, Cyber-Mobbing | | * Mobbing, Cyber-Mobbing |

| * Probleme mit Lehrer*innen | | * Probleme mit Lehrer*innen |

| * Finanzielle Unterstützung für schulische Veranstaltungen | | * Finanzielle Unterstützung für schulische Veranstaltungen |

| * Beratung zur Entwicklung einer (Zukunfts-)Perspektive | | * Beratung zur Entwicklung einer (Zukunfts-)Perspektive |

| * Selbstwert und Selbstbestimmung | | * Selbstwert und Selbstbestimmung |

| * Freundschaft und Liebe | | * Freundschaft und Liebe |

| * LGBTIQ+ (geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung) | | * LGBTIQ+ (geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung) |

| | |

| Unterstützen können wir aber auch bei Problemen wie: | | Unterstützen können wir aber auch bei Problemen wie: |

|

| |

|

| Zeile 57: |

Zeile 98: |

| * Weitere psychische Belastungen | | * Weitere psychische Belastungen |

|

| |

|

| Zudem können wir nach Rücksprache auch an entsprechende Fachberatungsstellen (siehe Netzwerk) (verlinken) vermitteln. | | Zudem können wir nach Rücksprache auch an entsprechende Fachberatungsstellen (siehe [[Netzwerk]]) vermitteln. |

|

| |

|

| '''Schulsozialarbeit unterliegt der Schweigepflicht gemäß §203 StGB und ist ein kostenfreies Angebot.''' | | '''Schulsozialarbeit unterliegt der Schweigepflicht gemäß §203 StGB und ist ein kostenfreies Angebot.''' |

| Zeile 63: |

Zeile 104: |

| ===== '''Projektarbeit''' ===== | | ===== '''Projektarbeit''' ===== |

|

| |

|

| * [[Lerngruppentraining in Jahrgang 5 und 6]] (Janina) | | * [[Lerngruppentraining in Jahrgang 5 und 6]] |

| * Klassentrainings | | * [[Klassentrainings]] |

| * [[Suchtprävention]] (Cornelius) | | * [[Suchtprävention]] |

| * [[Schule der Vielfalt]] (Katharina) | | * [[Schule der Vielfalt]] |

| * [[Klang meines Körpers]] (Anna/Janina) | | * [[Klang meines Körpers]] |

| * [[Streitschlichtung]] (Lara) | | * [[Streitschlichtung]] |

| * [[Schulgarten]] (Cornelius) | | * [[Schulgarten]] |

| * [[Elternpraktikum]] (Katharina) | | * [[Elternpraktikum]] |

| * [[DFB Junior Coach AG]] (Simon) | | * [[DFB Junior Coach AG]] |

| * [[Medien-Kompetenz-Training&action=edit&redlink=1|Medien-Kompetenz-Training]] (Simon) | | * [[Medien-Kompetenz-Training&action=edit&redlink=1|Medien-Kompetenz-Training]] |

| | * [[Gewaltprävention]] |

| | * [[Antidiskriminierungsprojekte]] |

| | * [[Erlebnispädagogische Angebote]] |

| | * |

|

| |

|

| ===== '''Netzwerkarbeit''' ===== | | ===== '''Netzwerkarbeit''' ===== |

| Zeile 113: |

Zeile 158: |

|

| |

|

| o Arbeitskreis Essstörung | | o Arbeitskreis Essstörung |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| ''<u>Externe Netzwerkpartner:</u>'' | | ''<u>Externe Netzwerkpartner:</u>'' |

| Zeile 130: |

Zeile 173: |

| o Diakonie | | o Diakonie |

|

| |

|

| Abschließend gibt es externe Fach- bzw. Beratungsstellen, mit denen es keinen regelmäßigen Austausch gibt. Diese Netzwerkpartner stehen aber bei Bedarf zum Austausch und zur Beratung zur Verfügung. | | Abschließend gibt es externe Fach- bzw. Beratungsstellen, mit denen es keinen regelmäßigen Austausch gibt. Diese [[Netzwerk|Netzwerkpartner]] stehen aber bei Bedarf zum Austausch und zur Beratung zur Verfügung. |

| | |

| ==== '''Evaluation''' ====

| |

|

| |

|

| | === '''Evaluation''' === |

| * Regelmäßige Team-Sitzungen und Team-Tage | | * Regelmäßige Team-Sitzungen und Team-Tage |

| * Forms-Abfragen | | * Forms-Abfragen |

| Zeile 140: |

Zeile 182: |

| * Entwicklungsgespräche mit SuS | | * Entwicklungsgespräche mit SuS |

| * Arbeitskreise und Netzwerktreffen | | * Arbeitskreise und Netzwerktreffen |

| * Treffen im Multiprofessionellen Team (MPT) | | * Treffen im Multiprofessionellen Team (MPT) |

|

| |

|

| ==== '''Unsere nächsten Entwicklungsschritte''' ====

| | === '''Unsere nächsten Entwicklungsschritte''' === |

| o Evaluation unseres Konzeptes | | o Evaluation unseres Konzeptes |

|

| |

|

| o Schutzkonzept innerhalb einer Arbeitsgruppe im multiprofessionellen Team | | o [[Schutzkonzept]] innerhalb einer Arbeitsgruppe im multiprofessionellen Team |

|

| |

|

| o Weiterentwicklung unserer Handlungsabläufe | | o Weiterentwicklung unserer Handlungsabläufe |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

| '''Verlinkungen:'''

| |

|

| |

| Suchtprävention:

| |

|

| |

| Suchtprävention oder auch Suchtvorbeugung hat das Ziel, die Lebenskompetenzen der Schülerinnen und Schülern zu stärken und schädlichen Verhaltensweisen vorzubeugen. Selbstbewusste und selbstbestimmte SuS die Gefühle zulassen können, die mit Enttäuschungen und Konflikten gelernt haben umzugehen, sind weniger suchtgefährdet weshalb die Suchtprävention einen festen Platz an der Gesamtschule hat.

| |

|

| |

| Das Suchtpräventionsangebot an der Ge-Kv wird in Jg. 7. und 8. Im Multiprofessionellen Team mit der Schulsozialarbeit, der Suchtberatung von Diakonie und Caritas sowie einer Vertreterin der Polizei aus dem Team Kriminalprävention und Jugendschutz organisiert und durchgeführt.

| |

|

| |

| Der Suchtberater Herr Rambach von der Fachstelle für Suchtvorbeugung der Diakonie durchläuft mit seinem zweistündigen Programm alle Klassen des 7. Jahrgangs. Es wird insbesondere auf die Themen Mediensucht, Alkohol, Nikotin, Energydrinks, illegale Drogen und das Thema Gruppenzwang eingegangen.

| |

|

| |

| Den ersten Teil des Präventionsangebots in Jahrgang 8 gestaltet die Schulsozialarbeit. In einem zweistündigen Angebot kommen die SuS mit den Pädagog*innen in Austausch. Die verschiedenen legalen und illegalen Suchmittel werden zugeordnet und es wird Raum gegeben über Erfahrungen aus Medien, Öffentlichkeit und Umfeld anonymisiert zu sprechen.

| |

|

| |

| Den zweiten Teil übernimmt Frau Dellnitz von der Fachstelle für Suchtvorbeugung der Caritas zusammen mit Frau Leiting aus dem Team Kriminalprävention und Jugendschutz der Polizei im Kreis Kleve. In ihrem vierstündigen Angebot behandeln sie das Thema Alkohol, Medikamentenmissbrauch, Nikotin und illegale Drogen. Ziel ist es, sie zu bestärken, sich gegen den Konsum von Alkohol zu entscheiden und ihnen zu vermitteln, welche gesundheitlichen, rechtlichen, sowie sozialen Gefahren andernfalls lauern.

| |

|

| |

| [[Lerngruppentraining in Jahrgang 5 und 6]]:

| |

|

| |

| *

| |

|

| |

|

| |

| Klassentrainings:

| |

|

| |

| Klassentrainings finden bei Bedarf zu individuellen Themen statt und können von Klassenleitungen gemeinsam mit der Schulsozialarbeit initiiert werden. Klassentrainings finden in der Regel im Klassenverband, jedoch nach Möglichkeit außerhalb des Klassenraums statt, um passgenaue Rahmenbedingungen zu schaffen.

| |

|

| |

| Folgende Angebote können bei Bedarf im Rahmen eines Klassentrainings durchgeführt werden:

| |

|

| |

| o Erlebnispädagogische Angebote (verlinken)

| |

|

| |

| o Gewaltprävention (verlinken)

| |

|

| |

| o Antidiskriminierungsprojekte (verlinken)

| |

|

| |

| o Spielpädagogische Angebote

| |

|

| |

| o Demokratieförderung

| |

|

| |

|

| |

| Klassentrainings können unterschiedlich viele Bausteine haben und werden immer wieder (weiter-) entwickelt, evaluiert und angepasst. Daher variieren sie auch im Stundenumfang und können teilweise über mehrere Wochen oder sogar Jahre stattfinden

| |

|

| |

|

| |

| [[Schule der Vielfalt]]:

| |

|

| |

| Schule ist für alle Kinder und Jugendlichen ein zentraler Lebensraum, in dem sie Freundschaften pflegen und viel Zeit miteinander verbringen – egal ob im Unterricht, auf dem Schulhof oder auf Klassenfahrten. Für viele junge LSBTIN* ist Schule kein unbelasteter Ort, da sie hier viel Ausgrenzung und Diskriminierung erleben. Sie müssen viel Energie aufwenden, um ihre sexuelle bzw. geschlechtliche Identität zum eigenen Schutz zu verbergen.

| |

|

| |

| Die Hintergründe von sexuellen Vorurteilen (Homo- und Trans*feindlichkeit) bei jungen Menschen liegen vor allem in eigenen Unsicherheiten und Unwissenheit, sowie dahinter liegenden Ängsten.

| |

|

| |

| Damit unsere Schüler: innen sich frei entwickeln können, arbeiten wir aktuell daran am Antidiskriminierungsprojekt „Schule der Vielfalt“ teilzunehmen. Als erste Schritte dorthin haben wir nun ein Jahr in der „AG der Vielfalt“ Themen und Bedürfnisse von Schüler: innen zu Thema gesammelt. Seit zwei Jahren machen wir am IDAHOBIT (internationaler Tag gegen Homo-, Inter-, und Transfeindlichkeit) mit kleinen Aktionen auf das Thema aufmerksam.

| |

|

| |

| Insbesondere freuen wir uns über unsere Kooperation mit dem Jugendtreff Together. Die ehrenamtlichen Aufklärer*innen von together education unterstützen Schüler*innen und Lehrkräfte gleichermaßen. Sie selbst sind junge Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans*, Inter* und/oder Nicht-binäre und durch Schulungen sowie pädagogische Begleitung darauf vorbereitet Bildungs- und Aufklärungsworkshops durchzuführen. Mit Hilfe eines umfangreichen Methodenrepertoires und authentischen Berichten aus ihrer eigenen Biographie leisten sie innerhalb der Workshops einen wichtigen Beitrag Vorurteile abzubauen und Akzeptanz zu fördern. Zu diesen dreistündigen Workshops können sich unsere Klassen des 7. Jahrgangs freiwillig anmelden.

| |

|

| |

|

| |

| Klang meines Körpers:

| |

|

| |

| ====== Klang meines Körpers - interaktives und multimediales Ausstellungsprojekt zur Prävention von Essstörungen ======

| |

| Im Schuljahr 2021/22 konnte die Ausstellung „Klang meines Körpers“ erstmals in Kooperation mit der Frauen-Beratungs-Stelle „IMPULS“ an die GeKv geholt werden. Die GeKv ist die erste Schule im Kreis Kleve die diese Präventionsmaßnahme der Werkstatt Lebenshunger e. V. anbietet.

| |

|

| |

| Die Ausstellung entwickelte sich 2009 aus einer Therapiegruppe, die von Stefanie Lahusen (Musiktherapeutin) begleitet wurde. Der kreative Prozess, auch mit künstlerischen Medien, half den Mädchen und jungen Frauen zwischen 16 und 21 Jahren, sich mit der eigenen Essstörung, auseinanderzusetzen.

| |

|

| |

| Infos zum Projekt (Auszug von der Website):

| |

|

| |

| Essstörungen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen des Jugendalters. Betroffen sind vor allem Mädchen und junge Frauen im Alter von etwa 12 bis 25 Jahren; es wird geschätzt, dass rund fünf Prozent dieser Altersgruppe an Essstörungen leiden. Für Jungen und junge Männer schienen Essstörungen lange Zeit kaum ein Thema zu sein, doch inzwischen sind auch sie immer häufiger betroffen.

| |

|

| |

| Es gibt kaum eine Schule, an der nicht einzelne Schülerinnen oder auch Schüler an einer Essstörung leiden, oft lange im Verborgenen. Wird die Krankheit offensichtlich, sind Außenstehende – Freundinnen und Freunde ebenso wie Eltern oder Lehrkräfte – oft unsicher, wie sie Betroffene unterstützen können.

| |

|

| |

| * informiert über die Entstehung und die Folgen von Essstörungen

| |

| * stärkt Jugendlichen den Rücken, damit Essstörungen erst gar nicht entstehen

| |

| * macht Mut und zeigt kreative Wege aus der Essstörung

| |

| * bietet Betroffenen und deren Angehörigen frühzeitig Hilfestellung an

| |

| * unterstützt pädagogische Fachkräfte mit begleitenden Schulungen und Arbeitsmaterialien

| |

|

| |

| Die Ausstellung findet alle 2 Jahre den Weg zu uns an die Schule und wird von der EF und Q1 besucht. Der Tag, an dem die Ausstellung von den Schüler*innen besucht wird, wird durch die Schulsozialarbeit gestaltet und begleitet. Die Ausstellungsobjekte können nicht nur betrachtet werden, es wird auch interaktiv mit diesen gearbeitet u. a. können die Schüler*innen sich zu den Ausstellungsinhalten passende Musikstücke anhören und so in die Geschichten der einzelnen betroffenen Mädchen Einblicke erhalten. Immer wieder wird im Rahmen des Projektes in kleinen Gruppen, aber auch in der großen Gruppe zusammengearbeitet.

| |

|

| |

| '''Presseartikel in der RP:'''

| |

|

| |

| '''Es ist okay, ein Problem zu haben“'''

| |

|

| |

| Für knapp zwei Wochen ist das Ausstellungsprojekt „Klang meines Körpers“ an der Gesamtschule Kevelaer zu erleben. Schüler*innen lernen etwas über psychische Gesundheit und wie sie mit Krisen umgehen können.

| |

|

| |

| Schüler*innen der Gesamtschule halten Botschaften von David in die Kamera, die ihm in der Krise Mut gemacht haben.

| |

|

| |

| RP-Foto: Evers

| |

|

| |

| Foto: Evers, Gottfried (eve)

| |

|

| |

| Von Dirk Weber

| |

|

| |

| KEVELAER | 17 Schüler*innen der elften Klasse sitzen im Foyer der Gesamtschule Kevelaer um einen Kochtopf herum. Schulsozialarbeiter Simon Fiedler hat zu dieser besonderen Unterrichtsstunde eingeladen. Der Kochtopf steht stellvertretend für eine Essstörung, und die Schüler*innen sollen auf Zettel schreiben, welche Zutaten es braucht. „Frust“ schreibt jemand auf eine Karte. Es folgen „Mobbing“, „Druck“, „Angst“ und viele weitere Stichpunkte. „Als Schule“, sagt Fiedler, „haben wir nicht nur einen Bildungsauftrag, sondern auch einen Erziehungsauftrag.“ Ziel der Übung ist, die Kinder für psychische Gesundheit zu sensibilisieren. „Eine Essstörung“, meint Fiedler, „ist schon ein recht spezielles Thema, zu dem nicht jeder einen Bezug hat.“ Aber jeder Mensch komme in seinem Leben an einen Punkt, an dem er mit Krisen und Schwierigkeiten zu kämpfen habe. Aber wie geht man damit um?

| |

|

| |

| Für knapp zwei Wochen ist das interaktive Präventionsprojekt „Klang meines Körpers“ zu den Themen „Jugendidentität und Essstörung“ an der Gesamtschule zu erleben. Das erste Mal im Kreis Kleve. Konzipiert wurde die Ausstellung von der Düsseldorfer Musiktherapeutin Stephanie Lahusen in Zusammenarbeit mit betroffenen Jugendlichen. Durch die Ausstellung sollen Schüler*innen Informationen über Magersucht, Bulimie, Binge Eating und Muskeldysmorphie bekommen, aber auch für Themen sensibilisiert werden, die eng mit einer Essstörung verknüpft sein können: Einsamkeit, Schönheitsideale, Perfektionismus, Leistungsdruck.

| |

|

| |

| Eigentlich sollte das Projekt schon vor zwei Jahren an der Schule starten, „aber dann kam Corona“, sagt der stellvertretende Schulleiter Oliver Hahn. „Wir möchten den Schüler*innen das Gefühl vermitteln, dass sie mit ihren Problemen nicht allein sind, sondern dass sie sich Hilfe holen können.“ Es gehe darum, psychische Erkrankungen zu enttabuisieren. „Es ist okay, ein Problem zu haben“, sagt Hahn. „Wenn ich eine Erkältung habe, gehe ich damit auch zum Arzt.“

| |

|

| |

| Gerade in der Corona-Pandemie habe sich das soziale Leben für die Schüler*innen dramatisch verändert. „Der Schulalltag war auf den Kopf gestellt“, berichtet Hahn. „Während der Lockdowns verbrachten sie viel Zeit vor dem Bildschirm, und das hat einige aus dem Rhythmus gebracht. Das ging zum Teil so weit, dass manche Schwierigkeiten hatten, wieder in die Schule zu gehen.“ Welche Auswirkungen die Pandemie sonst noch hatte, bekam Schulsozialarbeiter Simon Fiedler zu spüren. „Schüler*innen berichteten von Problemen mit der Alltagsstruktur. Manche litten unter Vereinsamung, andere unter depressiven Verstimmungen, Medienabhängigkeit oder selbstverletzendem Verhalten.“

| |

|

| |

| Durch die Ausstellung erhalten die Schüler*innen einen Einblick in die Gefühls- und Gedankenwelt unter anderem von Nathalie, die sich selbst nicht gut genug war und der es an Liebe und Verständnis fehlte. Mit der Zeit wurde sie immer einsamer und trauriger und entwickelte eine Essstörung. Dass davon nicht nur Mädchen betroffen sind, zeigt das Beispiel von David, der sich selbst in dieser Zeit als „Kerkerkopf“ bezeichnet – versteinert, sein Mund versiegelt. In der Ausstellung beschreibt er, wie er von anderen gemobbt wurde: „Du bist fett, du bist hässlich, du bist schwach, du bist wertlos, du bist fehl am Platz auf dieser Welt.“ Er litt an Magersucht.

| |

|

| |

| Das Schöne an der Ausstellung ist, dass es nicht nur um psychische Erkrankung geht, sondern ebenso Wege aufgezeigt werden, wie die Betroffenen wieder gesund geworden sind. Dazu konnten die Schüler*innen in ihren „Schatzkisten“ stöbern. Darin hatten die Jugendlichen Dinge gelegt, die ihnen dabei geholfen haben, die Krise zu meistern. Bei einer war es ein Foto von ihrem Hund, bei einer anderen ein Spiegel, auf dem mit rotem Lippenstift geschrieben steht: „Erkenne dich selbst“. Bei David waren es Sätze oder einzelne Wörter, die ihm Mut gemacht haben: „Ich darf das“ zum Beispiel oder „träume“ oder „I’m just more“.

| |

|

| |

| Allen gemein war, dass sie in der schwierigen Zeit viel Musik gehört haben. Deshalb lagen in jeder Schatzkiste ein paar Kopfhörer, über die die Schüler*innen ihre Lieblingslieder hören konnten. Daher auch der Name der Ausstellung: „Klang meines Körpers“. „Oft ist gar nicht klar, warum man ein Lied zu einer bestimmten Zeit gerne hört“, sagte Fiedler. „Aber manchmal steckt eine interessante Botschaft in dem Song, die man erst entdeckt, wenn man sich intensiver mit dem Text beschäftigt.“

| |

|

| |

| Zum Schluss durften die Schüler*innen auf eine Karte schreiben, was ihnen hilft, wenn es ihnen schlecht geht. Anschließend befestigten sie ihre Botschaft mit einer Wäscheklammer an einem Netz. Am Ende des Projekts soll daraus ein „Auffangnetz“ werden.

| |

|

| |

| Info

| |

|

| |

| „Klang meines Körpers“ an Gesamtschule Kevelaer

| |

|

| |

| Projekt Das präventive Ausstellungsprojekt „Klang meines Körpers“ findet noch bis zum 7. April an der Gesamtschule Kevelaer statt. Durchgeführt wird es in Kooperation mit der Schulsozialarbeit und der Frauenberatungsstelle Impuls in Goch. Projektträger in NRW ist die Werkstatt Lebenshunger e. V. in Düsseldorf. Das Projekt wurde mit dem Bayerischen Gesundheits- und Präventionspreis ausgezeichnet.

| |

|

| |

| Mehr unter www.klang-meines-koerpers.de oder www.werkstattlebenshunger.de.

| |

|

| |

|

| |

| Streitschlichtung:

| |

|

| |

| An der GeKv haben unsere Schüler*innen viele Möglichkeiten, Konflikte offen zu besprechen und gemeinsam Lösungen zu finden. Im Rahmen unserer Präventionsarbeit wird an verschiedenen Stellen darauf hingearbeitet, Streitigkeiten von vornherein zu vermeiden oder sie mithilfe erlernter Strategien selbstständig zu klären.

| |

|

| |

| Da die Streitschlichtung derzeit neu aufgebaut wird, gab es im vergangenen Schuljahr keine aktiven Streitschlichter*innen. Im Schuljahr ''2025/26'' wird eine neue Gruppe von Streitschlichter*innen ausgebildet. Diese AG wird donnerstags in Zusammenarbeit zwischen Lehrkraft und Schulsozialarbeit für Schüler*innen der 8. und 9. Klassen angeboten.

| |

|

| |

|

| |

| '''Warum Streitschlichtung?'''

| |

|

| |

| Durch die Streitschlichtung lernen Schüler*innen, ihre Konflikte auf friedliche Weise zu klären. Die Gespräche folgen einem festen Ablauf, wodurch die Teilnehmer*innen wichtige Gesprächsregeln einhalten und Streitigkeiten ohne körperliche oder verbale Gewalt lösen.

| |

|

| |

|

| |

| '''Warum Streitschlichter*innen?'''

| |

|

| |

| • Schüler*innen übernehmen Verantwortung für eine gewaltfreie Konfliktlösung

| |

|

| |

| • Schüler*innen lernen voneinander

| |

|

| |

| • Streitschlichter*innen bilden eine sozial kompetente Peer-Gruppe

| |

|

| |

| • Verbesserung des sozialen Klimas an der Schule

| |

|

| |

| • Schaffung eines geschützten Raums, in dem Konflikte in Ruhe geklärt werden können (Raum A-E-76).

| |

|

| |

|

| |

| Wir freuen uns darauf, die Streitschlichtung an der GeKv wieder mit engagierten Schüler*innen fortzusetzen.

| |

|

| |

|

| |

| Schulgarten:

| |

|

| |

| ====== Konzeptidee ======

| |

| o Eine Gruppe von interessierten KuK versuchen die Gemeinsamkeiten und inhaltlichen Überschneidungen der einzelnen AG und unterrichtlichen Themen zu erheben und daraus strukturelle Ableitungen festzuhalten. Im Mittelpunkt steht der Lernort Schulgarten. Es gibt bereits:

| |

|

| |

| * die Schulgarten AG

| |

| * die Bienen AG

| |

| * Unterricht im Schulgarten im Rahmen von WP LeLe

| |

| * Das Gartenpausen-Angebot

| |

|

| |

| ====== Praktische Umsetzung ======

| |

|

| |

| * AG-Zeiten jeden Do. in der 8. und 9. Stunde

| |

| * je 3 Stunden WP LeLe in den Jahrgängen 7 bis 10

| |

| * der Schulgarten besteht aus drei Teilen: Teil der ausschließlich von der Gesamtschule genutzt wird, Teil der bisher ausschließlich vom Gymnasium benutzt wurde, Teil der extra für das Aufstellen von Bienenvölkern eingezäunt wurde

| |

| * Schulsozialarbeiter Cornelius Niederholz ist als städtischer Mitarbeiter sowohl von Seiten der Stadt, der Gesamtschule und des Gymnasiums aktiv beteiligt

| |

| * Er bündelt alle Projekt- und Unterrichtsideen und fungiert als Hauptansprechpartner

| |

| * Kooperation mit einem Imker vom Rouenhof (SCE)

| |

| * räumliche Nähe zum Imkerhaus des Kevelaerer Imkervereins

| |

|

| |

| ====== Evaluation ======

| |

|

| |

| * regelmäßige Besprechungen der beteiligten Personen, gemeinsame Planung

| |

| * abgesprochene Vorgehensweise

| |

| * Ansprechpartner Schulgarten allgemein: NIE

| |

| * aktuelles Kernteam: BRA, KRO, JOO, LOT, NIE, SCE

| |

| * Leitung Bienen AG: JOO

| |

| * Leitung Schulgarten AG: NIE

| |

| * WP LeLe: BRA, KRO, SCE

| |

|

| |

| ====== Nächste Entwicklungsschritte ======

| |

|

| |

| * evtl. einer TC AG (LOT)

| |

| * fächerübergreifender Unterricht

| |

| * Projekt-Angebot im Rahmen der Projekttage

| |

| * evtl. Angebot im Rahmen der Ergänzungsstunden

| |

| * evtl. Gründung einer Schülerfirma (Schulimkerei)

| |

| * offenes Klassenzimmer

| |

|

| |

|

| |

| Elternpraktikum:

| |

|

| |

| Das Elternpraktikum ist ein einwöchiges Projekt, welches durch Heidi Viell (im Auftrag des Sozialdienstes Katholischer Frauen Kleve) und der Schulsozialarbeit, einmal im Schuljahr, durchgeführt wird.

| |

|

| |

| Das Projekt, findet morgens während der Schulzeit statt und richtet sich an Schülerinnen (Ende der Klasse 7), die sich näher mit Fragen des Elternseins, Partnerschaft, Sexualität und Lebensplanung beschäftigen möchten.

| |

|

| |

| Das Praktikum gliedert sich in zwei Bereiche: zum einen setzten sich die Mädchen inhaltlich mit den oben genannten Fragen auseinander und zum anderen werden den Mädchen Babysimulatoren anvertraut. Dieser Babysimulator sieht nicht nur ähnlich wie ein echter Säugling aus, sondern simuliert auch den Tagesablauf eines Babys.

| |

|

| |

| Das Baby will gefüttert, gewiegt und gewickelt werden. Es muss auch mal ein „Bäuerchen“ machen und fordert alle Pflegemaßnahmen durch Geschrei in wechselnden Lautstärken ein. Als Pflegeperson erkennt es nur an, wer den unlösbaren Erkennungschip am Handgelenk trägt. Diesen erhält jede Teilnehmerin innerhalb des Praktikums für 5 Tage und 4 Nächte.

| |

|

| |

| Der sachgerechte Umgang mit dem „Baby“, ebenso wie die erfolgten Pflegemaßnahmen werden vom Computer des Babysimulators aufgezeichnet und können, während des Praktikums, von den Pädagoginnen ausgewertet werden.

| |

|

| |

| Dem Elternpraktikum liegt die Erfahrung zugrunde, dass Jugendliche in ihrer Entwicklung vieles ausprobieren können. Sie können Praktika in Betrieben und Büros machen, bevor sie sich für eine Ausbildung entscheiden – nur für das Elternsein gibt es keine Probezeit.

| |

|

| |

| Dabei entwickeln Jugendliche nur dann realistische Zukunftsperspektiven, wenn sie eine Vorstellung davon haben, was es bedeutet, Eltern zu sein. Genau diesen realitätsnahen Einblick soll das Elternpraktikum mittels der Babysimulatoren vermitteln.

| |

|

| |

| Das Projekt bietet den Teilnehmerinnen viele neue Erfahrungen, wichtige Informationen und intensive Gespräche.

| |

|

| |

|

| |

|

| |

| DFB-Junior-Coach-AG:

| |

|

| |

| Die DFB Junior Coach AG findet in Kooperation mit dem DFB Bund und seit diesem Jahr nicht mehr in Zusammenarbeit mit dem KvGG Gymnasium statt, sondern wird nur mit Schüler*innen der Gesamtschule durchgeführt. Insgesamt nehmen 12 Jugendliche an der AG teil. Der DFB-Junior-Coach dient als niederschwellige Qualifizierungsmaßnahme für SchülerInnen ab 15 Jahren. Als Teil der C Lizenz ist der DFB-Junior-Coach für interessierte SchülerInnen zugleich der Einstieg ins Lizenzsystem. Der DFB Junior Coach bereitet die jungen Trainer darauf vor, bei ihren SpielerInnen Spaß an der Bewegung und am Fußballspielen zu fördern, spielorientierte und altersgerechte Trainingseinheiten zu planen, durchzuführen und auszuwerten, das Fußballangebot nach schulischen Vorgaben sicher umzusetzen und ihre eigene Trainer*innen-Persönlichkeiten weiterzuentwickeln. Als „DFB-Basis-Coach für die Schule“ orientieren sich die Inhalte des DFB-Junior-Coaches mit speziellem Fokus auf den Schul- und Kinderfußball. Dabei werden folgende Schwerpunkte gewählt: Zum einen das „Ich“, in dem das Rollenverständnis, Werte, Anforderungsprofil sowie das Einsatzgebiet als Junior-Coach behandelt werden. Ein weiterer Schwerpunkt stellen das Spiel und die Spieler dar. Hier stehen Förderung von Spaß an der Bewegung und am Fußballspielen, Planung, Durchführung und Auswertung von spielorientierten und altersgerechten Schulfußball-AGs, Spielkompetenzmodell und Relevanz von spielgemäßem Training, Entwicklungsunterschiede von Kindern, Spielidee des Kinderfußballs in Abgrenzung zum Jugend- und Erwachsenenfußball, Unterschiede zwischen Schulfußball und Vereinsfußball, Methodische Leitlinien der motivierenden und effektiven Trainingsgestaltung, die 10 goldenen Regeln des Kinderfußballs, Wirkung des Trainerverhaltens auf den Lernfortschritt der Kinder und der Einsatz von Lob im Kinderfußball im Vordergrund. Außerdem wird im Schwerpunkt Organisation darauf geachtet, dass Merkmale von Konflikten und Maßnahmen der Konfliktlösung, die Bedeutung von Verantwortung im Kinderfußball (Aufsichtspflicht, Kinderschutz, Verletzungen), eine sichere Umsetzung des Fußballangebots nach schulischen Vorgaben und Grundsätze der kindgerechten Kommunikation bearbeitet werden.

| |

|

| |

| Die DFB Junior Coach-AG beinhaltet 40 Lerneinheiten, die am Nachmittag nach der Schule durchgeführt werden. Die AG bildet junge Menschen zu Trainer*innen aus, welches sie selbst, aber auch Vereine fördert. Die Jugendlichen entwickeln dabei nicht nur ein Verantwortungsbewusstsein als Trainer*in, sondern entwickeln sich auch persönlich weiter.

| |

|

| |

|

| |

| Medienkompetenztraining

| |

|

| |

| Da sowohl digitale als auch audiovisuelle Medien fester Bestandteil der Lebenswelt der Schüler*innen der weiterführenden Schulen sind, soll die Medienkompetenz durch spezielle Projekte gefördert werden. In den präventiven Projekten zur Medienkompetenz werden insbesondere folgende Themen behandelt:

| |

|

| |

| o Cybermobbing und bedrohliche Kettenbriefe

| |

|

| |

| o Gewaltdarstellungen und Pornographie

| |

|

| |

| o Datenschutzeinstellungen beim Handy für verschiedene Messenger

| |

|

| |

| o Ton-, Bild- und Videoaufnahmen ohne Einverständnis

| |

|

| |

| o (Gaming-)Abhängigkeit

| |

|

| |

| o Kostenfallen im Internet

| |

|

| |

| o Rechtslage und Hilfsmöglichkeiten

| |

|

| |

| o Reflexion des eigenen Konsumverhaltens

| |

|

| |

|

| |

| Neben diesen genannten Themen besteht der Anspruch in den Projekten immer auch auf neue Möglichkeiten, Bewegungen und Trends, der sich stets wandelnden, dynamischen Welt der digitalen Medien, einzugehen.

| |

|

| |

|

| |

| Gewaltprävention

| |

|

| |

| Im Rahmen der Gewaltprävention können Gruppen- beziehungsweise Klassenprojekte in den Schulen die Schüler*innen für das Thema Gewalt sensibilisieren. Bei Bedarf werden die Inhalte der Gewaltprävention in regelmäßige Sozialtrainingsprojekte integriert. Die Inhalte der Gewalt-Prävention umfassen:

| |

|

| |

| o Anti-Aggressions-Training

| |

|

| |

| o Deeskalationstraining

| |

|

| |

| o Stärkung des Gemeinschaftsgefühls

| |

|

| |

| o Aufbau von Vertrauen und Sicherheit

| |

|

| |

| o Stärkung des Selbstbewusstseins

| |

|

| |

| o Sensibilisierung für das Thema „Mobbing“

| |

|

| |

|

| |

| Antidiskriminierungsprojekte

| |

|

| |

| Antidiskriminierungsprojekte können sowohl im Klassenverband in Form von Klassentrainings als auch klassenübergreifend im Rahmen der Arbeitsgemeinschaften stattfinden.

| |

|

| |

| Ersteres kann von der Lehrkraft angefragt werden. Je nach Thema werden die Trainings von der Schulsozialarbeit durchgeführt oder gemeinsam mit externen Netzwerkpartnern initiiert.

| |

|

| |

| Die Schulsozialarbeit schafft mittels der Klassentrainings einen Rahmen, um in einen Dialog über das Thema Vielfalt zu kommen. So können Vorurteile abgebaut und eine Grundlage für ein vielfältiges Miteinander geschaffen werden.

| |

|

| |

| Zum Thema „sexuelle und geschlechtliche Vielfalt“ können beispielsweise Peer-to-Peer-Angebote in Kooperation mit dem Netzwerkpartner Together (offenes Jugendzentrum für junge Lesben, Schwule, Bi- und Pansexuelle, Trans*, Inter* und Nicht-Binäre*) gestaltet werden. Zum Thema „Rassismus und Radikalisierung“ findet eine Kooperation mit dem Projektträger Wegweiser statt, um eine hohe Fachkompetenz in den Klassentrainings zu gewährleisten.

| |

|

| |

| Die Arbeitsgemeinschaft für Vielfalt ist ein jahrgangsübergreifendes Angebot, dass sich mit allen Facetten von Vielfalt auseinandersetzt. Es ist ein demokratieförderndes Angebot, welches Schüler*innen wählen und selbst mitgestalten können. Nach einer Einführung in das Thema legen sie selbst fest, welche Schwerpunkte sie legen möchten, und entwickeln eigenständig Projekte, die den Abbau von Diskriminierung und die Offenheit für Vielfalt fördern sollen.

| |

|

| |

|

| |

|

| |

| Erlebnispädagogische Angebote

| |

|

| |

| Sowohl der gesamte Klassenverband als auch klassenübergreifende Gruppen, die beispielsweise Schwierigkeiten mit Regeln und Sozialverhalten im Schulkontext haben, können Zielgruppe für erlebnispädagogische Angebote sein. Ziele dieser erlebnispädagogischen Angebote sind zum einen die Stärkung des Selbstwertgefühls, der Gruppenzugehörigkeit sowie der Eigenverantwortung und zum anderen die Verantwortungsübernahme für andere. Die Angebote verlangen von den Kindern und Jugendlichen gegenseitige Unterstützung und Kooperation untereinander, um an das Ziel zu kommen. Darüber hinaus können die Schüler*innen durch erlebnispädagogische Angebote Vertrauen untereinander, als auch zur Schulsozialarbeit, aufbauen. Die Festlegung der Rahmenbedingungen für erlebnispädagogische Angebote werden in Kooperation mit den entsprechenden Lehrkräften für Klassenangebote und mit Erziehungsberechtigten im Freizeit- bzw. Beratungskontext getroffen.

| |

Unser Team

| Simon Fiedler (oben, links):

Telefon: 02832/9336-25

Mobil: 0174 1659501

Mail: fiedler@ge-kv.de

|

Lara Christian (oben, mittig):

Telefon: 02832/9336-25

Mobil: 0173 6575229

Mail: christian@ge-kv.de

|

| Cornelius Oschlies (oben, rechts):

Telefon: 02832/9336-34

Mobil: 0162 7833932

Mail: cornelius.oschlies@ge-kv.de

|

Anna Milena Eckert (unten, links):

Telefon: 02832/9336-24

Mobil: 0172 6261956

Mail: eckert@ge-kv.de

|

| Katharina Zellmann (unten, mittig):

Telefon: 02832/9336-34

Mobil: 01523 7202251

Mail: zellmann@ge-kv.de

|

Janina Poguntke (unten, rechts):

Telefon: 02832/9336-24

Mobil: 01520 7752626

Mail: poguntke@ge-kv.de

|

Was ist Schulsozialarbeit?

„[…] Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter […] sind Ansprechpartner für Schülerinnen und Schüler bei Problemen allgemeiner Art, die nicht direkt mit dem Unterricht zu tun haben. Schulsozialarbeit ist eine eigenständige, im Schulalltag verankerte Institution, die verschiedene Leistungen der Jugendhilfe wie Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischen Kinder- und Jugendschutz sowie die Förderung der Kinder in Familien miteinander verbindet. Für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern öffnet die Schulsozialarbeit neue Zugänge zum Leistungsangebot der Jugendhilfe und erweitert deren präventive, integrative und kurative Handlungsmöglichkeiten."

(Ministerium für Schule und Bildung Nordrhein-Westfalens)

Datei:Flyer GeKV 2025.pdf

Unser Konzept

Hier finden Sie das Konzept der Schulsozialarbeit (Stand 05/2025).

Datei:Konzept der Schulsozialarbeit am Schulzentrum Kevelaer (Stand Mai 2025).pdf

Unsere Arbeit

Die 3 Säulen unserer Arbeit:

Beratung

Ein sehr großer Bestandteil unserer Arbeit an der Gesamtschule Kevelaer umfasst die Beratung von Schüler*innen unserer Schule. Diese können sich bei Bedarf im Schulalltag an uns wenden. Auch Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte können zu schulischen Themen einen Beratungstermin bei uns vereinbaren.

Beratungsthemen können z.B.: sein:

- Schulschwierigkeiten

- Schulverweigerung / -angst

- Probleme in der Familie

- Sorgen und Ängste aller Art

- Streit mit Mitschüler*innen

- Mobbing, Cyber-Mobbing

- Probleme mit Lehrer*innen

- Finanzielle Unterstützung für schulische Veranstaltungen

- Beratung zur Entwicklung einer (Zukunfts-)Perspektive

- Selbstwert und Selbstbestimmung

- Freundschaft und Liebe

- LGBTIQ+ (geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung)

Unterstützen können wir aber auch bei Problemen wie:

- Aggression und Gewalt

- Sucht und Abhängigkeiten

- Trauer

- Selbstverletzendes Verhalten

- Essstörungen

- Weitere psychische Belastungen

Zudem können wir nach Rücksprache auch an entsprechende Fachberatungsstellen (siehe Netzwerk) vermitteln.

Schulsozialarbeit unterliegt der Schweigepflicht gemäß §203 StGB und ist ein kostenfreies Angebot.

Projektarbeit

Netzwerkarbeit

Die Netzwerk-Übersicht ist aufgeteilt in ein schulinternes Netzwerk und ein externes Netzwerk. Bei letzterem wird in Netzwerkgruppen und Netzwerkpartner unterschieden.

Schulinternes Netzwerk:

Das schulinterne Netzwerk besteht einerseits aus regelmäßigen Gesprächsterminen und andererseits aus einem kurzfristigen bedarfsorientierten Austausch mit folgenden Stellen:

o Schulleitung

o Abteilungsleitung / Stufenkoordination

o Multiprofessionelle Teams

o Kollegiale Erziehungsberatung

o Koordinator*innen für die berufliche Orientierung (StuBo)

o Mittagstreff und Jugendzentrum Kompass (Wallfahrtsstadt Kevelaer)

o Schulverwaltungsamt (Wallfahrtsstadt Kevelaer)

Externe Netzwerkgruppen:

Externe Netzwerkgruppen:

In den unterschiedlichen externen Netzwerkgruppen finden regelmäßige Termine statt, bei denen in der Regel unterschiedliche Fachkräfte an relevanten Themen arbeiten.

Zu nennen wären dabei:

o Fachgruppentreffen Schulsozialarbeit (Landesdienst)

o Fachgruppentreffen Schulsozialarbeit (Kommunaler Dienst)

o Kinder- und Jugendhilfe Arbeitsgemeinschaft (Wallfahrtsstadt Kevelaer)

o Mädchenkonferenz

o Schule der Vielfalt

o Arbeitskreis Essstörung

Externe Netzwerkpartner:

Mit folgenden externen Netzwerkpartnern finden regelmäßige Termine statt:

o Jugendamt (Wallfahrtsstadt Kevelaer)

o Caritas Erziehungsberatung

o Caritas Team Integration und Migration

o Caritas Schulsozialarbeit der Grundschulen

o Diakonie

Abschließend gibt es externe Fach- bzw. Beratungsstellen, mit denen es keinen regelmäßigen Austausch gibt. Diese Netzwerkpartner stehen aber bei Bedarf zum Austausch und zur Beratung zur Verfügung.

Evaluation

- Regelmäßige Team-Sitzungen und Team-Tage

- Forms-Abfragen

- Supervision

- Gespräche mit SL, AL, KL

- Entwicklungsgespräche mit SuS

- Arbeitskreise und Netzwerktreffen

- Treffen im Multiprofessionellen Team (MPT)

Unsere nächsten Entwicklungsschritte

o Evaluation unseres Konzeptes

o Schutzkonzept innerhalb einer Arbeitsgruppe im multiprofessionellen Team

o Weiterentwicklung unserer Handlungsabläufe